一戸建てエコ設計のデメリットと対策とは 後悔しないための賢い住まい選びのために

一戸建てのエコ設計は多くのメリットを持つ一方で、初期費用の高さ、設計の専門性、制約が生じる可能性など、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、後悔のない合理的な住まい選びが可能です。

近年、持続可能な社会への関心の高まりや、エネルギー価格の変動を受け、住宅における「エコ設計」への注目が急速に高まっています。エコ設計は、機械設備だけに頼らず自然の力を最大限に活用することで、光熱費の削減と快適な暮らしを両立させる魅力的な手法です。しかし、どのような設計手法にもメリットとデメリットの両面があります。エコ設計のデメリットを軽視してしまうと、理想とのギャップが生じ、後悔に繋がる可能性もあります。

本記事では、一戸建てのエコ設計が持つ可能性のあるデメリットに焦点を当て、それぞれのデメリットに対する具体的な対策や、賢い選択のためのポイントを詳細に解説します。エコ設計の導入を検討する際に、偏った情報に惑わされず、バランスの取れた視点で判断できるようサポートします。

エコ設計の最大の懸念点 設計・施工の専門性

エコ設計は、建物が建つ地域の気候や自然条件を深く読み解き、それを設計に反映させる高度な専門知識と技術が求められます。この専門性が、一般的な住宅建築にはない課題を生むことがあります。

エコ設計、特にパッシブ設計は、単に高価な設備を導入するだけでは実現できません。住宅の設計段階で、日射、風通し、自然採光などを緻密に計算し、それを正確に施工する技術力が不可欠です。

ハーフ住宅は、プラン提案しているすべての建築士がエコ設計に強いのがポイントといえます。

専門家探しと費用

エコ設計やパッシブ設計に精通した建築家や工務店は、一般的な住宅建築を専門とする業者に比べて数が限られる場合があります。そのため、設計を依頼できる専門家を探す手間や、それに伴う時間と労力が必要になります。また、高度な設計ノウハウや技術力には、それに見合った設計料や施工費用が発生するため、初期費用が高くなる一因となります。

その点、ハーフ住宅はすでにエコに特化した専門家が設計した住宅である分、そのあたりを心配する必要はありません。

設計の制約とライフスタイルへの影響

エコ設計は、日射取得と遮蔽、通風などを考慮するため、窓の配置や大きさ、間取りなどに一定の制約が生じる可能性があります。例えば、日射取得を優先するために、大きな窓を南側に配置する必要があったり、通風を確保するために窓の配置が限定されたりすることがあります。これにより、自由な間取りやデザインの選択肢が狭まると感じる人もいるかもしれません。 また、エコ設計の恩恵を最大限に受けるためには、住む側も季節や時間帯に応じて窓の開閉や日射遮蔽を行うなど、ある程度の運用意識が求められる場合があります。高性能だからといって全く何もせずに快適性が維持されるわけではないため、慣れないうちは手間や工夫が必要だと感じるかもしれません。

これらのデメリットは、エコ設計を検討する上で見過ごされがちな側面です。しかし、適切な情報収集と、信頼できる専門家との連携によって、これらの課題は十分に克服可能です。次項で述べる対策を講じることで、デメリットを最小限に抑え、エコ設計の恩恵を最大限に享受できます。

初期費用の高さとメンテナンスの必要性

エコ設計は、長期的に見れば光熱費削減という大きな経済的メリットがありますが、それを実現するための高性能な建材や設備導入により、一般的な住宅に比べて初期費用が高くなる傾向があります。

エコ設計は、住宅の基本性能を高めることに重点を置くため、使用する建材や設備のグレードが上がることが一般的です。

高性能建材・設備のコスト

エコ設計は、高断熱・高気密を基本とするため、高性能な断熱材や、断熱性能に優れた窓ガラス(Low-E複層ガラス、トリプルガラス)などを採用します。これらの建材は、一般的なものに比べて製造コストが高く、建築費全体を押し上げる要因となります。また、熱交換換気システムや高効率の空調設備など、エネルギー効率の高い設備機器も、導入費用が高くなる傾向にあります。

設備機器のメンテナンスと交換費用

太陽光発電システムや熱交換換気システムなど、エコ設計と組み合わせて導入される設備機器には、定期的なメンテナンスが必要です。フィルターの清掃や点検、部品交換など、維持費用が発生する場合があります。また、これらの設備には寿命があり、一般的には10年〜15年程度で交換が必要となるケースが多く、その際にはまとまった費用がかかることを考慮しておく必要があります。

後からの変更が難しい

エコ設計は、設計段階での緻密な計算と計画が非常に重要であるため、一度建物を建ててしまうと、後から設計を変更したり、性能を向上させたりすることが難しい場合があります。例えば、窓の位置や大きさを変更して通風を改善したり、断熱性能を向上させたりするには、大規模なリフォームが必要となり、多額の費用と手間がかかります。

これらのデメリットは、エコ設計を検討する上で重要な考慮点です。しかし、適切な情報収集と、信頼できる専門家との連携、そして長期的な視点でのコスト計算によって、これらの課題は十分に克服可能です。次項で述べる対策を講じることで、デメリットを最小限に抑え、エコ設計のメリットを最大限に享受できます。

最初から、安価で高性能な方が良いに決まっていますよね。

デメリットを克服する対策 合理的な住まい選びのために

エコ設計のデメリットを克服するためには、長期的な視点でのコスト計算、実績豊富な設計者・建築会社の選定、そしてライフスタイルとのバランスを考慮した計画が不可欠です。

エコ設計が持つデメリットは、対策を講じることで十分に軽減したり、メリットで相殺したりすることが可能です。冷静な判断と事前準備が成功の鍵となります。

長期的な視点でのコスト計算

エコ設計の初期費用は高くても、毎月の光熱費削減効果は非常に大きいため、住宅の生涯コスト(イニシャルコスト+ランニングコスト)で比較することが重要です。一般的な住宅とエコ設計住宅のローン返済額と光熱費を合わせた月々の総支出をシミュレーションすることで、実はエコ設計住宅の方が経済的メリットが大きいというケースは少なくありません。太陽光発電による売電収入も加味すれば、さらにその差は広がる可能性があります。目先の費用だけでなく、20年、30年といった長期的な視点で、トータルコストを比較検討しましょう。

実績豊富な設計者・建築会社の選定

エコ設計の性能は、設計と施工の品質に大きく依存します。そのため、エコ設計やパッシブ設計の豊富な実績を持ち、専門的な知識と技術力を備えた建築家や建築会社を選ぶことが極めて重要です。複数の会社から見積もりを取り、過去の施工事例、顧客の口コミ、設計思想、性能保証の内容、アフターサービス体制などを比較検討しましょう。第三者機関による性能評価の有無も、信頼性を判断する材料となります。

ライフスタイルと設計のバランス

エコ設計の制約や運用への意識を、デメリットと感じるかどうかは個人の価値観やライフスタイルによって異なります。設計段階で建築家や設計士と綿密に打ち合わせを行い、自身の理想の暮らしとエコ設計の要素をどのように両立させるかを話し合うことが大切です。例えば、プライバシーを確保しつつも自然光を取り入れる工夫や、効率的な換気と快適性を両立させる工夫など、両者のバランスを取る設計を追求することが可能です。

補助金制度の徹底活用

初期費用の高さに対する直接的な対策として、国や地方自治体が提供する補助金制度や助成金を積極的に活用しましょう。エコ設計を取り入れた住宅は、ZEHや長期優良住宅などの認定基準を満たしやすいため、これらの制度を利用できる可能性が高いです。

40代のためのエコ設計住宅選び 後悔しないための合理的なアプローチ

40代がエコ設計住宅を選ぶ際は、自身のライフプラン、予算、優先順位を明確にし、長期的な視点を持って情報収集と比較検討を行うことが後悔しない住まい選びの鍵となります。

40代は、キャリアが安定し、家族構成やライフスタイルも決まってくる時期です。だからこそ、エコ設計を取り入れた住宅を選ぶ際には、一時的な流行に流されず、長期的な視点での合理的な判断が求められます。

自身のライフプランと予算の明確化

エコ設計住宅にどの程度の予算を割けるのか、現在の収入や貯蓄、将来の教育費、老後資金なども含めて総合的なライフプランを立てましょう。光熱費削減効果と初期投資のバランスを把握することが重要です。無理のない資金計画は、住宅ローン返済に追われることなく、豊かな暮らしを送るための基盤となります。

優先順位の決定

「どの程度のエコ設計の要素を取り入れたいのか」「パッシブ設計にどこまでこだわるか」「太陽光発電は必須か」など、自身の優先順位を明確にしましょう。全てを完璧に追求しようとすると、予算が膨らみ、計画が頓挫する原因にもなりかねません。妥協点を見つけることも大切です。

ハーフ住宅の場合、初期費用0円で発電した電気を使い放題なエネカリプラスも検討していただきたいです。

性能基準と認定制度の理解

ZEH、長期優良住宅、低炭素住宅、HEAT20 G2/G3といったエコ設計を含む省エネ・環境性能に関する各種基準や認定制度を理解しましょう。これらの基準を満たすことで、補助金の対象になったり、住宅ローン金利の優遇を受けられたりする場合があります。また、性能の客観的な指標にもなります。

施工実績豊富な建築会社の選定

エコ設計の実現には専門的な知識と技術が必要です。エコ設計やパッシブ設計の豊富な実績を持つ建築会社を選び、過去の施工事例や顧客の声を参考にしましょう。設計段階での綿密な打ち合わせや、保証内容、アフターサービスについても確認しておくことが重要です。

複数の選択肢を比較検討する

完全にゼロから設計する注文住宅のエコ設計だけでなく、ハーフ住宅やセミオーダー住宅といった選択肢も検討しましょう。これらは、ある程度の自由度を保ちつつ、コストを抑えてエコ設計の考え方を取り入れられる可能性があります。

- ハーフ住宅: 構造や基本的な部分は規格化されており、内装や設備、間取りの一部を自由に選べるタイプ。コストを抑えつつ、ある程度のこだわりとエコ設計の要素を実現できます。

- セミオーダー住宅: 複数のプランから基本を選び、そこから細かい仕様をカスタマイズするタイプ。デザイン性も高く、コストも抑えやすいのが特徴です。

これらの選択肢を比較検討し、自身の予算やライフスタイルに最も合ったエコ設計住宅を見つけることが、後悔しない住宅選びに繋がります。

一戸建てエコ設計は、デメリットを理解し、対策を講じれば理想の住まいに

一戸建てのエコ設計は、設計や施工の専門性、制約、初期費用の高さといったデメリットがあるものの、これらは適切な情報収集と対策によって十分に克服可能です。光熱費の削減、健康で快適な室内環境、資産価値の向上といったメリットは、これらのデメリットを大きく上回ります。

40代という人生の節目で、現在のライフスタイルと将来を見据え、ぜひエコ設計を取り入れた住宅という選択肢を深く検討してみてください。特に、完全にゼロから設計する注文住宅は予算が心配、かといって建売住宅では物足りないという方は、ハーフ住宅という選択肢も強力な候補となります。ハーフ住宅は、合理的な価格でエコ設計の考え方を取り入れつつ、ある程度の設計の自由度を確保できるため、理想と現実のバランスを取りやすいでしょう。

信頼できる建築会社と共に、エコ設計のデメリットを正しく理解し、自身のライフプランに合った住まいを見つけ、地球にも家計にもやさしい、快適で豊かな暮らしを実現しましょう。

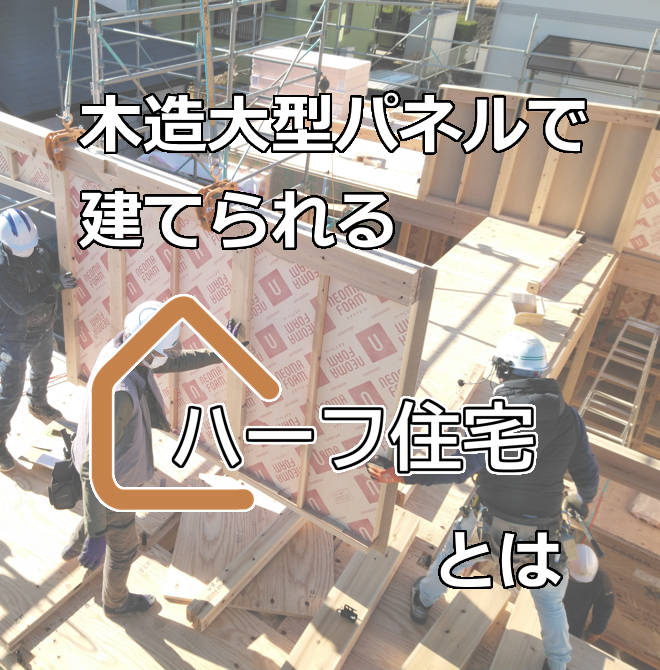

暮らしとともにしつらえていく楽しみ「ハーフ住宅」とは

ハーフ住宅は、高品質の骨格と外装、水道、電気、ガスと、法律的には住宅として最低限「暮らせる」状態でお施主さんに引き渡す住宅です。  世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

柱などの木が見えるむき出しの状態から、みずから中を自分好みにしつらえていく。

つまり、家を自由にデコレーションしていくことができる住宅です。

コンクリートの打ちっぱなし住宅の木バージョンともいえる「木の打ちっぱなし住宅」ともいえます。

High quality 高気密・高断熱・高耐震の高い品質

More than reasonable 価格を低く抑えられる

Do it yourself 自分色に仕上げられる

人気の一級建築士が設計した、これら3つのコンセプトを持った複数のプランの中からお選びいただけます。

コストを抑えながら高性能住宅が手に入る反面、お施主さんにも「しつらえる覚悟」を持ってもらう必要があります。

なので「内装まで全て出来上がった状態の住宅が欲しい」「できるだけ自分で手を加えたくない」という方には正直オススメできません。

逆に、「自分好みに自由に作ってみたい!」「ちょっとぐらい不格好でも逆に私らしさが出ていいかも!」 「高気密・高断熱・高耐震で建てたい!でも、できるだけコストを抑えたい!」

この記事へのコメントはありません。