建て替えローンの賢い組み方 つなぎ融資から本審査まで失敗しない資金計画

自宅や実家の建て替えは、新築とは異なり、解体費用や仮住まい費用など、特有の支出が多く発生します。

これらの費用を賄うために不可欠なのが「建て替えローン」ですが、その組み方や手続きは非常に複雑です。

この記事では、建て替えを成功させるためのローンの組み方について、特有のつなぎ融資の仕組みから、賢い金融機関の選び方、そして後悔しないための返済計画までを徹底的に解説します。

建て替えの場合、一般的な新築住宅とは異なり、建物が完成する前に「解体費用」「中間金(着工金・上棟金)」「諸費用」といった複数の大きな支出が先行して発生します

。しかし、通常の住宅ローンは、建物が完成し、担保となる抵当権を設定できる「引き渡し時」にしか融資が実行されません。

このタイムラグを埋めるために必要となるのが、「つなぎ融資」です。このつなぎ融資の金利や手数料は、建て替えの総コストに大きく影響するため、その仕組みを理解し、適切な計画を立てることが非常に重要です。この知識がないまま進めてしまうと、予想外の金利負担や資金不足に陥るリスクがあります。

本記事では、建て替えローンを組む際に必要な知識と、資金計画で失敗しないための具体的なアプローチを詳細に解説します。

つなぎ融資の仕組みから金利タイプ、そしてローンの審査をスムーズに進めるためのポイントまで、多角的な視点から情報を提供します。この記事を読めば、建て替えローンに関する不安が解消され、自信を持って資金計画を立てられるはずです。

ステップ1 建て替えローンの特有の仕組み:つなぎ融資を理解する

建て替えローンの資金計画を立てる上で、最も重要なのが「つなぎ融資」の仕組みを理解することです。これは、建て替え特有の支出を賄うために欠かせない、一時的な融資です。

つなぎ融資が必要な理由

建て替えでは、最初に古い家の解体が行われ、その後に新しい家の建築が進みます。その過程で、以下のような支出が発生します。

- 解体費用:工事開始前に業者へ支払う。

- 中間金:着工時、上棟時など、建築の節目ごとにハウスメーカーへ支払う(着工金、上棟金)。

- 諸費用:登記費用や税金など。

しかし、多くの金融機関の住宅ローン(本融資)は、新築の建物が完成し、その建物に担保(抵当権)を設定した後でなければ実行されません。このため、建物完成までの先行的な支出を賄うために、担保なしで借りるのが「つなぎ融資」です。

つなぎ融資の仕組みと注意点

- 融資の仕組み: 銀行が設定した支払いの節目ごとに、必要な資金を分割して融資を受けます。

- 金利の支払い: つなぎ融資中は、利息のみを支払います。利息は借り入れた金額に対して日割りで計算され、本融資が実行されるまでの期間、継続的に発生します。

- 返済: 建物が完成し、住宅ローン(本融資)が実行された際、その融資金で一括返済されます。

- 金利相場: つなぎ融資は、住宅ローンに比べて金利が高めに設定されているのが一般的です(年利2%~4%程度が目安)。また、利息以外に事務手数料がかかることが多いです。

このつなぎ融資の期間が長くなったり、金利が高かったりすると、建て替えの総費用が膨らんでしまうため、金融機関を比較する際は、つなぎ融資の条件も併せて確認することが不可欠です。

ステップ2 住宅ローン(本融資)の賢い組み方

つなぎ融資を理解したら、次に住宅ローン(本融資)の組み方について、金利タイプや返済方法、そして金融機関の選び方といった重要なポイントを押さえましょう。

金利タイプの選び方 リスク許容度で決める

住宅ローンは、数十年にわたる長期的な返済計画となります。金利タイプは、将来の家計負担に最も大きく影響する要素です。

- 変動金利:

- メリット: 当初の金利が最も低く、毎月の返済額を抑えられます。

- デメリット: 将来の金利上昇リスクがあります。金利上昇に耐えられるだけの貯蓄や収入の余裕がある人に向いています。

- 固定金利:

- メリット: 金利が一定のため、返済額が変わらず、安心して資金計画を立てられます。

- デメリット: 変動金利に比べて金利が高めに設定されています。

- 適している人: 金利上昇リスクを避けたい人、返済計画の確実性を重視する人。フラット35は、長期固定金利の代表的な選択肢です。

金融機関の選び方 つなぎ融資の有無も重要

建て替えローンは、一般的な住宅ローンを取り扱う全ての金融機関で取り扱っているわけではありません。特に、つなぎ融資を提供しているかどうかが重要な選定基準となります。

- つなぎ融資の金利と手数料: 複数の金融機関を比較し、つなぎ融資の金利と事務手数料が安いところを選びましょう。

- 本融資の金利と団信: 変動金利の場合は、金利だけでなく、団信(団体信用生命保険)の保障内容(三大疾病特約など)も比較検討しましょう。

- 融資実行のタイミング: ハウスメーカーとの契約内容(中間金の支払い時期など)に合わせて、金融機関の融資実行のタイミングが柔軟に対応できるかを確認しましょう。

ステップ3 建て替えローン審査をスムーズに進めるための準備

建て替えローンの審査をスムーズに進めるためには、事前の準備が鍵となります。特に、解体工事費や建築費を含めた資金計画を金融機関に示す必要があります。

1. 必要な書類の準備

- 土地の権利書・登記事項証明書: 建て替え前の土地に関する書類は必須です。

- 建築確認申請書: 新しく建てる建物のプランと、建築基準法を満たしていることを証明する書類です。

- 工事請負契約書: 建築会社と交わす、建物本体工事費や中間金の支払時期が明記された契約書です。

- 解体工事請負契約書: 解体費用の内訳が明確にされた契約書です。

これらの書類を迅速に提出できるよう、建築会社や解体業者との打ち合わせを計画的に進める必要があります。

2. 資金の「見える化」と「余裕」の確保

金融機関は、借りる人の返済能力だけでなく、資金計画の確実性を重視します。

- 総費用の把握: 建物、解体、付帯工事、諸費用、そしてつなぎ融資の利息まで、全ての費用を正確に算出し、総額を金融機関に示しましょう。

- 自己資金の確保: ローン実行前のつなぎ融資の利息や、ローンに含まれない諸費用(仮住まい費用など)に充てる自己資金(現金)を、必ず確保しておきましょう。目安として、総費用の5%~10%程度の現金を準備しておくと安心です。

ステップ4 建て替え費用を抑え、ローンの借入額を減らす賢い選択

建て替えローンの負担を軽減する最も確実な方法は、ローンの借入額自体を減らすことです。そのためには、建物の建築費用を合理的に抑える工夫が不可欠となります。

注文住宅とハーフ住宅を比較検討する

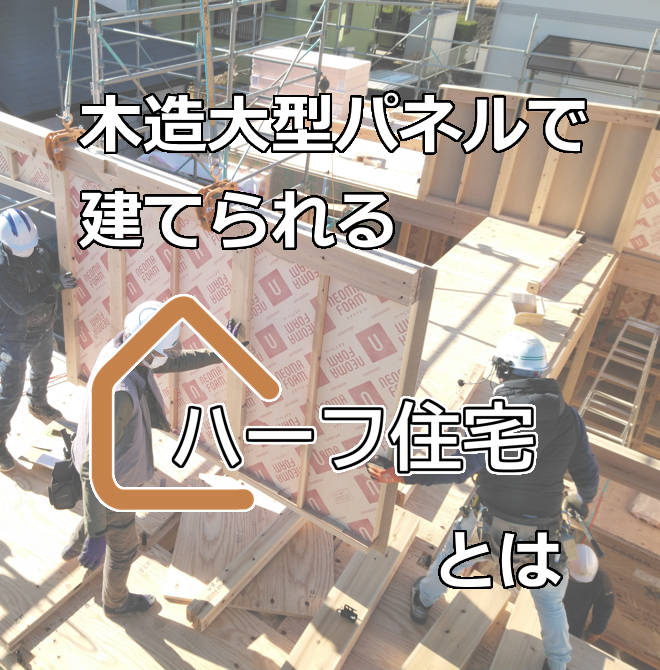

建て替えで注文住宅を選ぶと、自由に設計できる分、コストが膨らみ、結果的にローンの借入額が増加しがちです。ここで「ハーフ住宅」という選択肢が有効になります。

- ハーフ住宅とは: 構造や住宅性能(耐震性、断熱材など)は規格化されている一方で、内装、設備、間取りの一部といったデザインに関わる部分を自由にカスタマイズできる住宅です。

- ローン負担を軽減する理由:

- 本体価格の抑制: 規格化による効率化で、完全な注文住宅よりも建築費用を抑えることができます。

- 高性能の維持: 例えば、高性能な断熱材(例:ネオマフォーム)を標準仕様として採用しているハーフ住宅を選べば、高い性能を維持しつつ、コストダウンが図れます。

- つなぎ融資の金利負担軽減: 建築費用が抑えられれば、つなぎ融資の借入額も減り、金利負担も軽減できます。

建て替えローンは、つなぎ融資の理解と計画性が鍵

建て替えローンの組み方は、一般的な住宅ローンとは異なり、つなぎ融資という特殊な仕組みを理解し、計画的に進めることが成功の鍵となります。つなぎ融資の金利負担や、将来の金利変動リスクを正確に把握した上で、自身のライフプランに最適なローンを選択しましょう。

この記事で解説した情報を参考に、まずは建て替えの総費用を明確にし、無理のない資金計画を立ててください。

40代という人生の節目で、現在のライフスタイルと将来を見据え、ぜひ納得のいく建て替えを進めてください。ローンの借入額を抑えつつ、高性能な家を建てたい方は、ハーフ住宅も選択肢の一つとしていただけますと幸いです。

暮らしとともにしつらえていく楽しみ「ハーフ住宅」とは

ハーフ住宅は、高品質の骨格と外装、水道、電気、ガスと、法律的には住宅として最低限「暮らせる」状態でお施主さんに引き渡す住宅です。  世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

柱などの木が見えるむき出しの状態から、みずから中を自分好みにしつらえていく。

つまり、家を自由にデコレーションしていくことができる住宅です。

コンクリートの打ちっぱなし住宅の木バージョンともいえる「木の打ちっぱなし住宅」ともいえます。

High quality 高気密・高断熱・高耐震の高い品質

More than reasonable 価格を低く抑えられる

Do it yourself 自分色に仕上げられる

人気の一級建築士が設計した、これら3つのコンセプトを持った複数のプランの中からお選びいただけます。

コストを抑えながら高性能住宅が手に入る反面、お施主さんにも「しつらえる覚悟」を持ってもらう必要があります。

なので「内装まで全て出来上がった状態の住宅が欲しい」「できるだけ自分で手を加えたくない」という方には正直オススメできません。

逆に、「自分好みに自由に作ってみたい!」「ちょっとぐらい不格好でも逆に私らしさが出ていいかも!」 「高気密・高断熱・高耐震で建てたい!でも、できるだけコストを抑えたい!」

この記事へのコメントはありません。