家の建築費「以外」にかかる費用とは 40代が合理的に予算計画を進めるために

夢のマイホームを建てる際、誰もが最初に気になるのは建築費そのものです。しかし、実際に家づくりを進めていくと、建物の本体費用以外にも、土地に関わる費用、税金、保険料、住宅ローン関連費用、そして入居後の支出など、さまざまな経済的負担が発生します。これらの「建築費以外」にかかる費用を事前に詳細に把握しておくことは、合理的な予算計画を立て、夢の家づくりを経済面から成功させるために極めて重要です。

土地に関わる費用:家づくりの第一歩で合理的な支出を

家を建てるためには、まず土地を確保する必要があります。土地を購入する際、土地本体の価格以外にも、さまざまな費用が発生します。これらの費用は、土地購入の段階でしっかりと計画し、支出を抑えることが、家づくり全体の経済的負担を軽減する第一歩となります。

不動産業者への仲介手数料:合理的な業者選びが費用に繋がる

土地を不動産業者を介して購入する場合、その仲介に対する手数料が発生します。手数料は、宅地建物取引業法に基づき、上限額が定められています。この手数料は、土地の売買価格に応じて段階的に設定されており、不当に高額な手数料を請求される心配はありません。

例えば、土地の価格が2000万円の場合、仲介手数料の上限額は以下のように計算されます:

(2000万円×3%+6万円)×1.1(消費税)

そのため、複数の不動産業者から見積もりを取り、手数料や対応、経験などを総合的に比較することが合理的な選択となります。

登記費用:自分の権利を法的に守るための重要な投資

土地を購入し、その土地に家を建てるためには、所有権移転登記を行う必要があります。この手続きには、登録免許税と司法書士への報酬が発生します。登録免許税の額は、土地の固定資産税評価額に一定の税率を掛け算して算出され、所有権移転登記の場合は通常2%となります。

登記費用は、家づくりの初期費用として避けられないものであり、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼し、費用とサービス内容を比較することが合理的な資金計画に繋がります。

印紙税:契約に必要な経済的負担

土地の売買契約書や建設請負契約書など、法的効力を持つ契約書には、印紙税を納める必要があります。印紙税は契約金額に応じて課税され、契約金額が高くなるほど税額も高くなります。例えば、土地の売買契約が1000万円を超える場合、印紙税額は2万円となります。

契約金額に応じて印紙税額を事前に把握し、家づくりの予算に計画的に組み込んでおくことが重要です。

税金・保険料:家を維持するための経済的責任

家を所有する期間中には、次のような税金や保険料が発生します。これらの費用は家を維持するための経済的責任として、長期的な予算計画に含めておく必要があります。

不動産取得税:家と土地を取得する際の地方税

新築の家と土地を取得した際には、不動産取得税が課税されます。この税額は、土地や家の固定資産税評価額に一定の税率を乗じて算出されます。例えば、固定資産税評価額が1000万円の土地と2000万円の家を取得した場合、不動産取得税額は軽減税率を適用すれば、土地で30万円、家で60万円、合計90万円となります。

固定資産税・都市計画税:毎年かかる維持費

新築の家を取得すると、土地と家に対して毎年固定資産税と都市計画税が課税されます。固定資産税は、土地と家それぞれに1.4%の税率を掛け算して算出されます。都市計画税は、都市計画区域内に家がある場合に課税され、固定資産税評価額に0.3%の税率を掛け算して算出されます。

火災保険・地震保険料:予期せぬリスクに備えるための費用

家を取得する際には、火災保険や地震保険に加入することが一般的です。これらの保険料は、家の構造や所在地、保険金額によって異なりますが、いずれも年間支払いが必要な費用です。保険料はリスクを軽減するための投資と捉え、複数の保険会社から見積もりを取って比較することが重要です。

住宅ローン関連費用:資金調達にかかるコスト

家を建てるために住宅ローンを利用する場合、ローン本体の返済額以外にもさまざまな費用が発生します。住宅ローンに関する費用は、ローン選択時に慎重に検討する必要があります。

住宅ローン保証料:保証会社への支払い

住宅ローンを借りる際、保証会社の保証を受けるために保証料が発生します。保証料は金融機関によって異なり、借入額や返済期間に応じて金額が決まります。ローン契約を比較する際には、金利だけでなく保証料や手数料なども注意深く確認することが必要です。

住宅ローン事務手数料:事務作業の対価

ローンを申し込む際、金融機関には事務手数料を支払う必要があります。事務手数料は金融機関によって異なり、金額が固定のものや借入額に対する一定の割合で設定される場合があります。

入居後の支出:快適な生活を維持するための継続的な支出

家が完成し新生活が始まると、建設費やローン返済以外にも、次のような支出が発生することを考慮しておく必要があります。光熱費、メンテナンス費用などは、家を快適に維持するために必要不可欠な支出です。

光熱費:省エネ性能を考慮した家選び

電気・ガス・水道料金は家の規模や家族構成によって変動します。省エネ性能が高い家を選び、省エネ設備を導入することで、長期的な光熱費を抑えることが可能です。断熱性の高い素材や効率的な給湯器、LED照明などを選ぶことで、光熱費を抑えることができます。

メンテナンス費用:家の状態を保つための投資

家を長期間快適に保つためには定期的なメンテナンスが不可欠です。外壁の塗り替え、屋根の点検、水回りの修理など、家の状態に応じたメンテナンスが必要です。定期的なメンテナンスは大きな修理を未然に防ぐための投資と捉え、計画的に積み立てていくことが重要です。

ハーフ住宅が建築費以外の費用に合理性をもたらす

「ハーフ住宅」は、建設の主要部分はプロに任せつつ、内装や設備を自分の好みや予算に合わせて選ぶことができる特徴があります。この柔軟性が、建築費だけでなく、上記のような建築費以外の費用にも合理性をもたらす可能性があります。

合理的な建設価格による住宅ローン負担の軽減

ハーフ住宅は、建設の主要部分が比較的合理的な価格で提供されるため、住宅ローンの借入額を抑えることができます。ローンの借入額が減ることで、ローン返済の負担も軽減され、他の生活費に充てられる予算を確保しやすくなります。

メンテナンス費用の低減:DIYによる合理的なメンテナンス

ハーフ住宅では、内装や設備の一部を自分で選び、手を加えることができるため、メンテナンスコストを抑えることができます。例えば、DIYで小規模な修理や改修を行うことができ、専門家に頼む必要がある大規模な工事に比べて費用を抑えることが可能です。

計画的な家づくりのために「建築費以外」の費用をしっかり把握しよう

家づくりにおいて、建築費はもちろん重要な要素ですが、それ以外にもさまざまな費用が発生することを考慮して予算を組み立てることが大切です。土地購入時の手数料や税金、保険料、住宅ローンにかかるコストなど、すべての費用を計画的に把握し、長期的に支払っていくことを見越して家づくりを進めていきましょう。

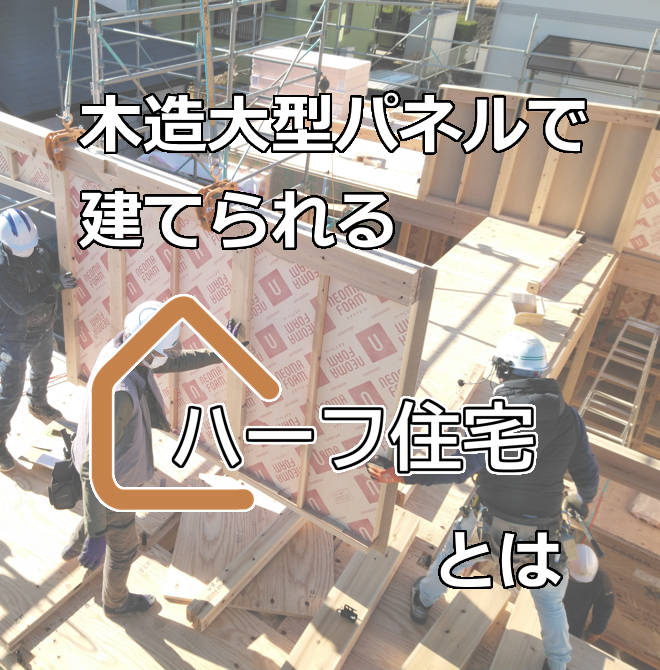

暮らしとともにしつらえていく楽しみ「ハーフ住宅」とは

ハーフ住宅は、高品質の骨格と外装、水道、電気、ガスと、法律的には住宅として最低限「暮らせる」状態でお施主さんに引き渡す住宅です。  世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

柱などの木が見えるむき出しの状態から、みずから中を自分好みにしつらえていく。

つまり、家を自由にデコレーションしていくことができる住宅です。

コンクリートの打ちっぱなし住宅の木バージョンともいえる「木の打ちっぱなし住宅」ともいえます。

High quality 高気密・高断熱・高耐震の高い品質

More than reasonable 価格を低く抑えられる

Do it yourself 自分色に仕上げられる

人気の一級建築士が設計した、これら3つのコンセプトを持った複数のプランの中からお選びいただけます。

コストを抑えながら高性能住宅が手に入る反面、お施主さんにも「しつらえる覚悟」を持ってもらう必要があります。

なので「内装まで全て出来上がった状態の住宅が欲しい」「できるだけ自分で手を加えたくない」という方には正直オススメできません。

逆に、「自分好みに自由に作ってみたい!」「ちょっとぐらい不格好でも逆に私らしさが出ていいかも!」 「高気密・高断熱・高耐震で建てたい!でも、できるだけコストを抑えたい!」

この記事へのコメントはありません。