省エネ住宅における断熱材のすべて 種類と選び方を徹底解説、後悔しない家づくりのための羅針盤

省エネ住宅を建てる上で、断熱材は最も重要な要素の一つです。しかし、その種類は多岐にわたり、それぞれに異なる特性、メリット、デメリットがあります。この記事では、断熱材の役割から種類ごとの特徴、そして後悔しないための選び方まで、省エネ住宅を検討する上で不可欠な情報を網羅的に解説します。特に、高い断熱性能で知られるネオマフォームについても詳しくご紹介します。

近年、持続可能な社会への関心の高まりや、電気代・ガス代といったエネルギー価格の高騰を受け、住宅の省エネ性能への注目が急速に高まっています。省エネ住宅は、快適な室内環境と光熱費の大幅な削減を両立させる理想の住まいです。しかし、その性能を決定づける断熱材について、深く理解している人はそう多くありません。「断熱材はどれを選んでも同じだろう」「一番安いものでいいだろう」といった安易な考えは、将来的に「夏は暑くて冬は寒い家」という後悔に繋がりかねません。

本記事では、断熱材の基本から始め、現在主流となっている様々な種類の断熱材について、その断熱性能、価格、施工性、そして環境負荷といった多角的な視点から詳細に比較解説します。また、断熱材選びで失敗しないためのポイントと、予算内で理想の性能を実現するための賢い家づくりのヒントをお届けします。この記事を読めば、断熱材に関する知識が深まり、自信を持って家づくりの一歩を踏み出せるはずです。

断熱材の基本 なぜ断熱が重要なのか?

断熱材の種類を比較する前に、そもそもなぜ住宅において断熱が重要なのか、その基本的な役割を理解しておくことが不可欠です。

断熱材の役割は、家の内外の熱の移動を抑え、快適な室内環境を保つことです。断熱材が果たす役割を深く理解することで、その重要性や、断熱材の種類ごとの違いをより明確に捉えることができます。

断熱材の2つの主要な役割

- 熱の移動を抑制する: 熱は、暖かい場所から冷たい場所へと移動する性質があります。夏は外の熱が室内に侵入し、冬は室内の暖かい空気が外に逃げていきます。断熱材は、この熱の移動を妨げることで、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を保ちます。まるで魔法瓶のように、外気温の影響をシャットアウトする役割を果たします。

- 結露を防止する: 結露は、室内の暖かい空気が冷たい壁や窓に触れることで、空気中の水蒸気が水滴に変わる現象です。結露はカビやダニの発生原因となり、シックハウス症候群やアレルギーといった健康被害を引き起こす可能性があります。また、建材の腐食を早め、家の寿命を縮める原因にもなります。断熱材は、室内と外の温度差を小さくすることで、結露の発生を抑制し、住まいの健康と耐久性を守ります。

断熱性能を測る指標 熱伝導率

断熱材の性能を測る際に重要なのが、熱伝導率という指標です。これは、熱の伝わりやすさを表す数値で、数値が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱性能が高いことを意味します。断熱材の種類を比較する際は、この熱伝導率を基準にすると、その性能を客観的に判断できます。

主流の断熱材の種類と特徴 多角的な比較

現在、住宅で使われている断熱材は、その素材や形状によって様々な種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自身の家づくりに最適なものを選びましょう。

断熱材は大きく分けて、繊維系断熱材、発泡プラスチック系断熱材、自然素材系断熱材の3つに分類できます。それぞれに独自のメリット・デメリットがあり、一概にどれが優れているとは言えません。

繊維系断熱材

- グラスウール・ロックウール:

- 特徴: ガラスや岩石を繊維状にしたもので、現在最も普及している断熱材です。安価で、不燃性・耐火性に優れています。また、吸音性も高いのが特徴です。

- メリット: コストパフォーマンスが非常に高く、多くのハウスメーカーで標準仕様として採用されています。

- デメリット: 湿気に弱く、水分を含むと断熱性能が著しく低下します。施工には隙間なく充填する技術が求められ、施工不良が起こると性能が十分に発揮されません。

- セルロースファイバー:

- 特徴: 新聞古紙などを再利用して作られる、リサイクル率の高い断熱材です。壁の隙間に吹き込んで充填する形式が一般的です。

- メリット: 隙間なく充填できるため、高い気密性を確保しやすいです。防音性や調湿性にも優れており、湿気を吸放出することで結露を抑制する効果があります。また、ホウ酸などを添加することで防虫・防カビ効果も期待できます。

- デメリット: グラスウールに比べてコストが高く、施工できる業者が限られる場合があります。

発泡プラスチック系断熱材

- フェノールフォーム(ネオマフォーム):

- 特徴: 熱に非常に強く、高い断熱性能を持つフェノール樹脂を主原料とした断熱材です。その中でも、ネオマフォームは、世界最高レベルの断熱性能を持つ製品として知られています。

- メリット: 他の断熱材に比べて圧倒的に熱伝導率が低く、薄い厚みでも高い断熱性能を発揮します。これにより、壁の厚さを抑えながらも、省エネ性能の高い家を実現できます。また、自己消火性があり、火災時に燃え広がりにくいのも大きな特徴です。

- デメリット: グラスウールに比べてコストが高く、施工には専門的な知識と技術が求められます。

- 硬質ウレタンフォーム:

- 特徴: ウレタン樹脂を発泡させて作る断熱材で、現場で吹き付けて施工するタイプが主流です。

- メリット: 現場発泡のため、柱や梁の隙間にも入り込み、高い気密性を確保しやすいです。自己接着性があり、断熱材の脱落やずれの心配が少ないです。

- デメリット: グラスウールに比べてコストが高く、燃焼時に有毒ガスを発生させる可能性があります。

- 押出法ポリスチレンフォーム(XPS):

- 特徴: スタイロフォームなどの商品名で知られる、硬い板状の断熱材です。

- メリット: 非常に軽くて加工しやすく、水に強いのが特徴です。そのため、基礎断熱など、湿気の多い場所でも安心して使用できます。

- デメリット: 燃焼時に有毒ガスを発生させる可能性があります。

断熱材選びで失敗しないためのポイント

断熱材は、一度施工すると簡単には交換できません。後悔しない家づくりを実現するためには、断熱材選びの際にいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ポイント1: 断熱性能だけでなく「気密性」も重要

断熱材の性能が高くても、壁や床に隙間があると、そこから熱が逃げてしまい、期待した効果は得られません。気密性(C値)とは、建物の隙間面積を数値化したもので、数値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高いことを意味します。断熱材を選ぶ際は、その断熱性能(熱伝導率)だけでなく、いかに隙間なく施工できるかという施工性も考慮に入れることが重要です。

ポイント2: 断熱材の「施工品質」を見極める

断熱材の性能は、製品自体の性能だけでなく、いかに丁寧に施工されるかによって大きく左右されます。

- 施工実績と専門性: どのような断熱材を、どのような工法で施工するかは、依頼する会社によって異なります。断熱材に関する専門的な知識と豊富な施工実績を持つ会社を選びましょう。

- 第三者機関のチェック: 断熱材の施工後、第三者機関による気密測定や断熱性能のチェックを行ってもらうことで、施工品質を客観的に確認できます。

ポイント3: 予算と断熱性能のバランスを考える

高性能な断熱材は、コストが高くなる傾向があります。しかし、断熱性能を高めることは、将来の光熱費削減に繋がり、トータルコストでメリットが大きくなる場合があります。初期費用と長期的なコスト削減効果のバランスを考慮し、無理のない資金計画を立てることが重要です。

予算と理想のバランスをとる賢い家づくりの選択肢

断熱材選びは、注文住宅の自由度を活かして最高性能を目指せる一方で、コストが膨らみがちです。予算と理想のバランスをとりながら、納得のいく家づくりを実現するための賢い選択肢をご紹介します。

注文住宅の自由度を活かす

注文住宅では、断熱材の種類や工法を自由に選べます。コストが高くても、フェノールフォーム(ネオマフォーム)やセルロースファイバーなど、高性能で施工性の高い断熱材を選び、最高レベルの断熱性能と気密性を追求することが可能です。これにより、ZEH基準をクリアし、補助金制度を活用しながら、究極の快適性を手に入れられます。

ハーフ住宅という選択肢

完全にゼロから設計する注文住宅は予算が心配、かといって建売住宅では物足りないという方は、ハーフ住宅という選択肢も強力な候補となります。ハーフ住宅は、構造や基本的な部分は規格化されており、内装や設備、間取りの一部を自由に選べるタイプです。

特に、ハーフ住宅では、高い断熱性能を持つフェノールフォーム(ネオマフォーム)を標準仕様として採用しています。これにより、合理的な価格で高い断熱性能の家を建てることが可能です。注文住宅のような自由度はありませんが、コストを抑えつつ、ある程度のこだわりも実現できるため、断熱性能も重視したいが予算も気になるという方に最適な選択肢と言えるでしょう。

断熱材選びは、未来の暮らしを決める重要な選択

省エネ住宅における断熱材選びは、単なる建材選びではありません。それは、将来の光熱費、家族の健康、そして住まいの快適性を決める重要な選択です。

この記事で解説した情報を参考に、断熱材の種類ごとの特徴や、選び方のポイントを正しく理解し、後悔のない家づくりを進めてください。

40代という人生の節目で、現在のライフスタイルと将来を見据え、ぜひ納得のいく断熱材選びをしてください。もし、断熱性能も重視したいが、予算や家づくりの手間も気になるという方は、ハーフ住宅という選択肢も視野に入れてみましょう。当社のハーフ住宅のように、高性能なネオマフォームを標準仕様としている場合、コストを抑えながらも、最高レベルの快適性を手に入れることが可能です。信頼できるパートナーと共に、価格以上の価値を持つ、快適で豊かな暮らしを実現しましょう。

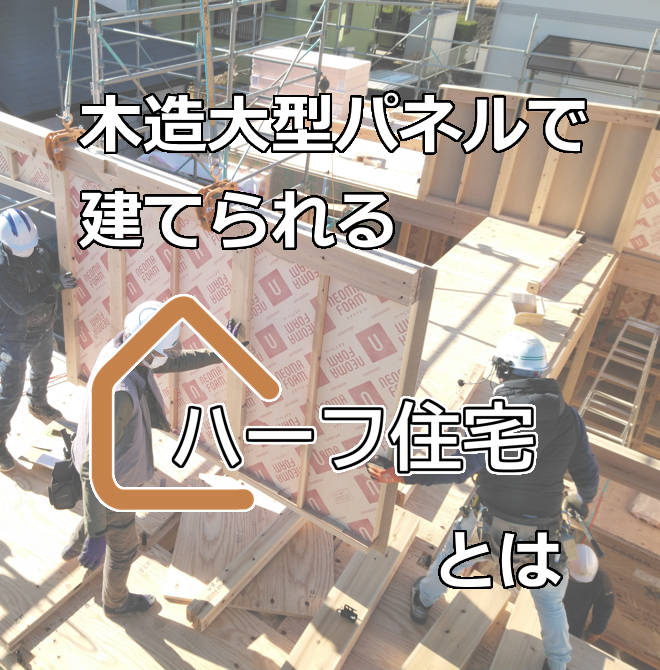

暮らしとともにしつらえていく楽しみ「ハーフ住宅」とは

ハーフ住宅は、高品質の骨格と外装、水道、電気、ガスと、法律的には住宅として最低限「暮らせる」状態でお施主さんに引き渡す住宅です。  世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。

柱などの木が見えるむき出しの状態から、みずから中を自分好みにしつらえていく。

つまり、家を自由にデコレーションしていくことができる住宅です。

コンクリートの打ちっぱなし住宅の木バージョンともいえる「木の打ちっぱなし住宅」ともいえます。

High quality 高気密・高断熱・高耐震の高い品質

More than reasonable 価格を低く抑えられる

Do it yourself 自分色に仕上げられる

人気の一級建築士が設計した、これら3つのコンセプトを持った複数のプランの中からお選びいただけます。

コストを抑えながら高性能住宅が手に入る反面、お施主さんにも「しつらえる覚悟」を持ってもらう必要があります。

なので「内装まで全て出来上がった状態の住宅が欲しい」「できるだけ自分で手を加えたくない」という方には正直オススメできません。

逆に、「自分好みに自由に作ってみたい!」「ちょっとぐらい不格好でも逆に私らしさが出ていいかも!」 「高気密・高断熱・高耐震で建てたい!でも、できるだけコストを抑えたい!」

この記事へのコメントはありません。